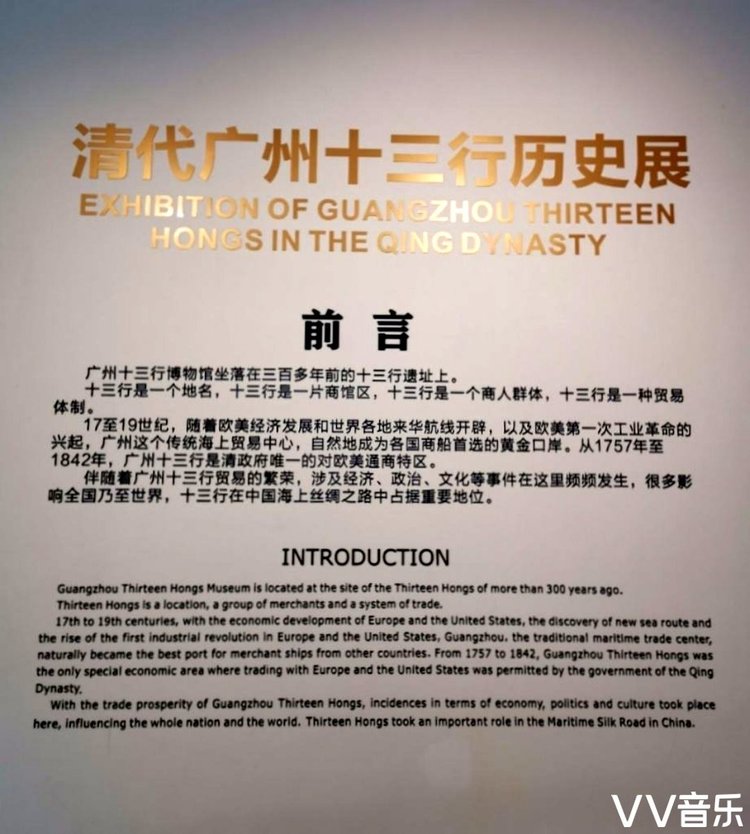

广州十三行博物馆成立于2016年9月,建于清代广州十三行商馆区遗址上(现广州文化公园内)。广州十三行博物馆是专题性历史博物馆,常设“清代广州十三行历史展”和“王恒、冯杰伉俪捐赠文物专室陈列展”,以大量珍贵的文献史料和海内外遗存的文物,展示十三行的辉煌历史。

广州十三行博物馆(一)

广州十三行博物馆(一)

2020-08-30

向阳红花

阅读 7972

珠水滔滔,白云悠悠,有着二千多年历史的南国花城广州,不仅是中国南方的千年商都,也是古代海上丝绸之路扬帆起航的起点之一。优越的人文地理环境,商贸经济长盛不衰,历经千年的沉积,孕育了广州人强烈的经商意识和悠久的商业传统。

自唐代开始,广州就是中国南方最重要的商港之一。十七世纪后期至十九世纪中叶,广州出现了一种在当时中国对外贸易中十分独特的组织,并且成就了一个专属于广州而独美和令世人瞩目的时代。

它不仅成为让广州享誉海内外的历史文化名片,也是中国走向世界的大门和世界透视中国的窗口,在中外经济、文化交流史上留下不可磨灭的历史印记,为广州成为一个世界历史名城作出了巨大的贡献。

这就是1757年至1842年,清代朝廷特许对欧美海上贸易的特区一一广州十三行。

清康熙年间,清政府撤除了明朝以来的禁海令,实行开海通商政策。康熙二十三年(1684年),康熙皇帝批准外商在粤海关(广州)、闽海关(厦门福州)、浙海关(宁波)、江海关(松江)四个口岸经商。清政府在广东招募了13家有实力的行商,特许他们专门与外国商人做生意并代海关征缴关税。1685年,中国历史上最早的官方外贸专业团体——广州十三行便应运而生。

“十三行”之名其实是沿袭了明代的旧称,明万历以后,广东本地对社会各业有所谓"三十六行"划分的称谓,而"代市舶提举盘验纳税者"则是为第"十三行"。一般而言,广州十三行是称呼广州在对外贸易特区内专营进出口贸易的行商,其真正名号是“外洋行”,也被通称为“洋货行”、“洋行”。十三行的商家数也非固定不变,少则四家,多时二十多家,但 “十三行”始终是成为这个商人团队约定俗成的称谓。

这些商行被指定必须在珠江边官府划定的区域内从事经营,其所在地区后来也被称为了“十三行街”,原十三行地区位于现今广州市十三行路以南及广州文化公园一带。

广州十三行的设立是清廷严格管控对外贸易政策措施的重要组成部分,其目的在于防止中外商民自由交往。它由封建官府势力“招商承充”并加以扶植,成为对外贸易的代理人,具有官商的社会身份,也是清代重要的商人资本集团。

乾隆二十二年(1757年)乾隆皇帝下令"一口通商",重新闭关锁国,四大海关仅保留广州一地作为对外通商港口,洋人只能在广州十三洋行区内经商。十三行是当时中国唯一合法的外贸渠道,而且是具有垄断性质的半官半商组织。直至到第一次鸦片战争结束为止,十三行独揽中国对外贸易长达85年并承担了清政府超过40%的关税收入。

作为是清朝官方特许的垄断性商业组织,十三行的主要职能是协定出口货价及代中外商人纳税。除了做生意之外,十三行实际上也负起对洋商进行管理的职责,洋商在华的一切事务活动,从货物买卖到日常起居,事无巨细,都必须通过十三行。

在乾隆皇帝颁令对外贸易锁定粤海关一口之后,作为唯一的通商口岸,广州对外贸易出现了异常兴旺发达的景象,各国商船聚集于珠江口,商贾使节往来不绝。

外洋船牌(复制件)

清乾隆六年(1741年)粤海关发给瑞典“哥德堡号”商船的通关证明。

1816年美国“Canton号”双桅船的船身尺寸及缴纳税费文件(复制品)

瑞典哥德堡1号帆船模型

哥德堡号模型

美国"中国皇后号"模型

中国货船

商船进出规定

清代时期,珠江口的虎门是粤海关管理海口和控制进出商贸船的关卡。外国商船必须先在虎门以外的水域下锚,到驻在澳门的"广州府海防军民同知处"衙门办理手续,领取进港牌照以及雇请中国引水员(领航员)带领商船进入到广州黄埔港。

广州黄埔古港内官府设有黄埔税馆、夷务所、买办馆等机构,外国商船必须在这里办理报关、卸转货物、缴税等手续后,将货物转驳至本地内河驳运船只,才能将货物运到十三行进行交易。

同样,当外国商船要离开广州港时,也要先去向粤海关领红牌,然后在通过虎门炮台时,必须由“防弁验明印凭”后,才可驶出虎门。如果没有出口的红牌,任何洋船都不能通过虎门离开广州。

广州十三行在粤海关管辖下,有一系列严密的运行机制,诸如承商制、保商制、总商制、揽商制、公行等,本质上是清政府为实现"以商制夷、确保税收"而采取的管理方式。

比如,实行公行制,即每一商行要对官府负有承保和缴纳外洋船货税饷、规礼、传达官府政令、代递外商公文、管理外洋商船人员等义务,在清政府与外商交涉中起中间人作用。另一方面,它享有对外贸易特权,所有进出口商货都要经它买卖。

严密的保商制度,它是指行商有责任承保外国商船到广州贸易和纳税等事,承销进口洋货,采办出口丝茶,为外商提供仓库住房,代雇通商工役。承保的行商对于承保的外国商船货物因享有优先的权利,在其他分销货物的行商交不出进口货税时,必须先行垫付。凡外商有向官府交涉禀报的事,责令保商通事代为转递,并负责约束外商不法行为。

清政府为了保证天朝大国的尊严,要求十三行不得对外商欠,一旦发生,所有行商负连带责任,其债务由其他行商负责清偿。此外,清政府还规定任何外商都必须由十三行中最富有的商家作担保,一旦外商拖欠清政府税款,则由行商负连带责任。

一口通商之后,每年经十三行完成的对外贸易额和海关税收迅速增长,为清政府带来可观的收入和利益。有资料称,鸦片战争前每年抵达的洋船数量一直维持在200艘以上,每年上缴海关税银突破180万两。

“洋船泊靠,商贾云集,殷实富庶”,这是清朝天子眼中的广州十三行。除带来大量的关税收入外,无数的海外奇珍异宝通过十三行商人进贡到达宫廷,这个远离帝京的商埠,以其特有的商贸文化底蕴,与紫禁城内的皇家生活结下不解之缘,成为了“金山珠海,天子南库”。

当时广州的洋行、商馆全部都集中在珠江边的十三行街,为了便于外商开展商务,洋行商人在行栈区另辟了一片供洋人经营、居住的商馆,被称为“十三行夷馆”。包括有花旗国(美国)、红毛国(英国)、双鹰国(奥地利帝国)、单鹰国(普鲁士)、黄旗国(丹麦)、法兰西、瑞典、葡萄牙等国都开设了商馆。

各国夷馆在外观建筑、室内装饰及生活方式上都带有各民族风格。这里就像是一个世界商务机构的博览会,与十三行中国商馆遥相对映,构成了一幅中西合璧的人文景观。

当时,清政府对外国商人和洋行的限制是十分严格的,例如:外商与中国官府交涉,必须由十三行作中介,外商必须在限定的区域内活动,不得在广东住冬,番妇不得来广州,外商不得坐轿,外商不得学汉文等。

通过严格管理,一方面确保了十三行各商行必须具备良好资质,价格统一,货不搀假,杜绝欺诈,从而保证了良好的商业信用,另一方面也使外商能放心地与十三行进行交易,乐于通过十三行代办各种手续,从而将中外之间商贸活动和交往严格限定在特定范围内。

美国商人亨特《广州番鬼录》中说:“由于与被指定同我们做生意的中国人交易的便利,以及他们众所周知的诚实,都使我们形成一种对人身和财产的绝对安全感。”

虽然十三行商人的规限甚严,但亦因享有了绝对垄断优势而富甲一方。

清政府规定,洋货行商人必须是“身家殷实,赀财素裕”者,以保证洋行经营的底蕴和对外贸易的信誉。当时,十三行商人与两淮盐商、山陕商人一同,被称为清代中国的三大商人集团,是近代以前中国最富有的商人群体。

十三行商人从垄断外贸特权中崛起,成为豪门巨贾,尤以潘、卢、伍、叶四大家族为最,其中伍秉鉴、卢观恒、潘有度、叶上林4人号称当时“广州四大富豪”,他们几家家产的总和甚至比当时的国库收入还要多,真正是货真价实的“富可敌国”。

富商伍秉鉴资产在1834年约为2600多万两白银,被当时西方人称为“天下第一富翁”。19世纪中期,在美国凡带有伍家图记的茶叶就能卖得出高价。2001年,美国《亚洲华尔街日报》将伍秉鉴评为千年来全球最富有的50人之一。

在18至19世纪初期,广州河南、西关一带曾涌现出由十三行商人兴建的一批规模宏大、雍容华丽的私家园林,包括潘家花园、伍家花园、海山仙馆在内的众多名园,被称为“行商庭园”。它们不仅是中国岭南园林的巅峰之作,还引发了欧洲各国模仿“中国式”园林的盛况。

1742~1744年间,英国建筑家钱伯斯曾两次到广州考察庭园建筑,他将中国建筑设计风格带到了欧洲,极大地影响了18世纪西方建筑“中国风格”的发展,使中国式园林在欧洲风靡了近百年 。

在许多西方人眼中,中国是个丝国、瓷国,还有琳琅满目、美不胜收的各种工艺品以及传统文化。通过十三行这些财富被装上了开往西方的航船,向世界各地传播着东方的文明。

来自各国的商船,带来异地的工艺品、土特产和工业品,在十三行商馆卸货交易后,又满载着中国的丝绸、瓷器、茶叶等东方特产和商品,乘风而归,每一次旅程意味着可以获得惊人的暴利。

广彩洋人远航图大碗

(清 乾隆1736一1795)

该碗是外国商船到达广州专门订制的纪念品,大碗中心有英文“亲爱的伊丽莎白”和“1757”航海年号标识。

外国商船货舱内货物摆放场景

对外贸易的兴盛,也极大地刺激了广州本地的经济,特别是与外贸相关联行业的发展,一些手工艺品的生产和技术水平已经达到了独步天下、引领时尚的水平。

清代时期,广州十三行一带有5000余家专营外销商品的店铺,超过25万匠人专门从事外销工艺品的生产和制作,涉及漆器、银器、瓷器、纺织、绘画、雕刻等各个行业。

反映工匠生产的通草画

十三行外销的茶叶、丝绸、瓷器以及精美工艺品在欧美等地备受青睐,这些中国商品带着浓厚和神秘的东方色彩深受西方民众的欢迎,曾在当时的西方掀起一股强劲的“中国风”。

外国人家居厅堂

18世纪,欧洲社会兴起一股“中国风”,广州出品的酸枝家具及各种精美的东方工艺品已成为当时上流社会身份的象征。

茶叶店场景

茶叶

茶叶一直都是中国对外贸易中重要的大宗出口货物,清代,广州十三行成为全国各地茶叶的聚集外销之地,英国、葡萄牙、荷兰、俄罗斯都是茶叶消费大国。根据《东印度公司对华贸易编年史》中所述,当时通过行商出口的茶叶,种类包括红茶、武夷、工夫、混合功夫、色种、绿茶、松梦、屯溪等。西方人往往偏爱红茶,1838-1839年,广州口岸输出的茶叶中,红茶占总数的百分之八十。

嘉庆二十五年(1820)茶商购买茶叶订单

(复制件)

丝绸店场景

十八、十九世纪,中国丝绸以色泽滑润、轻薄飘柔、华贵高雅而著称,成为西方上流社会不惜以重金争购的奢侈品,然而,清政府一直实行的丝绸出口限运政策,使其在国际市场上更加走俏。

英、美、瑞典等国商人称,欧美各国皆是“不善织造之国度”,贵族们的“服饰之荣”一向仰赖中国的丝织品市场。1762年,乾隆帝为使“远人日用有资”,特别开恩下旨允许十三行贸易的外国商船可各夹带2000斤丝织品出口,洋行货栈的各国外商无不“欢呼感戴”。

妇女养蚕的通草画

据史料记载,清代广州丝织业规模颇大,最盛时从业者多达三四万人,南起龙津路,北至中山七路以北,都是成片机房区,机房鳞次栉比,机杼昼夜不停,织出的线纱、牛郎绸、五丝、八丝、云缎等,源源不断销往海外,深受全球客户的喜爱。

晾晒生丝的通草画

据统计,粤海关每年出口的货物中,丝和丝织品的出口总值就占了全部货物总值的半壁江山还有多。当年,屈大均曾有诗云:“洋船争出是官商,十字门开向二洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”。

织造丝绸的通草画

据说,在1691年东印度公司曾以3.2万法郎在广州采购了一船广缎,运到欧洲后卖得9.7万法郎,扣除各种费用还有超过百分之百的纯利。

陶瓷店场景

广器

16世纪,广东出产的漆器大量销往欧洲,被称为“广器”,其后又被销往美国、东南亚各地,包括漆箱、漆屏风、漆橱、漆床、金漆木雕、漆盒、女红桌、餐椅等等。17~18世纪,广东已是全国知名的漆器制作中心之一,最著名的是描金漆器。

17世纪,中国的广州和日本的长崎一直是西方市场上远东漆器的两大产地。17世纪末,以广器为首的中国漆器出口已经盖过日本所出产的“倭漆”,逐渐挤占了出口西方的漆器市场。18世纪30年代开始,东印度公司进口大量中国漆器贩运去欧洲,同时也往日本运去包括“广器”在内的中国漆器。

黑漆鎏金牙雕玩具盒

黑漆描金人物纹八角游戏盒

黑漆描金人物针线盒

黑漆描金人物针线盒

黑漆花卉人物茶叶盒

黑漆描金书写桌

黑漆描金女红桌

广雕

广雕是广州地区生产的具有岭南特色的雕刻工艺品,包括牙雕、玉雕、木雕、榄雕、石雕、砖雕、骨雕、贝雕等,其中最负盛名的是牙雕、玉雕、木雕。清代以来,广州工匠根据西方客户的要求,在造型和纹饰上融入西方文化元素,选择象牙、玳瑁、檀香、砗磲等名贵材料,精镂细刻,随形施艺,形成了构图新颖别致、造型生动逼真、雕工精巧细腻的艺术特色。外销广雕制品往往是采用西洋的装饰图像,例如天主圣像、十字架等,品种多为宝格盒、粉盒、首饰盒、扇子、指南针盒等。

贝雕镂空宗教人物图挂件

贝雕人物故事摆件

贝壳彩绘罗汉图摆件

象牙雕柳亭人物纹针线盒

象牙人物国际象棋盘

檀香木雕人物纹首饰盒

檀香木雕庭院人物纹名片盒

广珐琅

清代,西洋珐琅从广州传入中国,广州生产的珐琅俗称“广珐琅”,而清代錾胎珐琅的制作中心也在广州,透明珐琅器也以广州出产的最为著名。广州珐琅工艺业集中于今大新路一带,行业称“烧青”,产品有瓶、壶、盘等,批量远销海外清代广州的珐琅制作在国内水平很高,是皇帝十分喜爱的贡品。广州更向朝廷输送珐琅匠人,宫内造办处的珐琅作匠人,大多是由粤海关选入,称为“南匠”。

银錾刻珐琅彩松鸟纹盖罐

铜胎银浮雕珐琅彩花卉纹方形盖罐

陶彩人物镶铜座钟

广彩人物纹镶小天使铜座大碗

(清 道光)

法式铸铜镀银文具架

外销银器

十三行内有一个以外销银器为主的“银器市场”,主要的银器店集中在同文街、靖远街一带。由于1800年以前清朝对外贸易存在巨大的顺差,从欧洲、美洲、东南亚等地输入白银的大量流入,无疑为广州银器工艺的发展提供了良好的条件。

银錾刻人物纹龙形柄酒杯

当时的外销银器样式一类是纯西方风格;另一类是西方式造型,中国式纹饰,通常都采用订制的方式完成。广州银器店所用的银料来源主要有两个:一是本地银,主要是本地流通的银锭;二是来源于对外贸易中交易的美国或西班牙银元,银匠们将它们熔解,再加工成银器。

银錾刻浮雕人物龙纹茶壶

银罐

银錾花卉纹镶紫水晶戒指和手链

蓝琉璃镶银座小杯、小银勺

银首饰盒

银龙纹徽章纹名片盒

红琉璃镶银天使座酒瓶

西式银酒杯

银制赛龙舟模型

银制三桅船

银制工艺虾摆件

外销扇

在西方,扇子一直被上流社会女性视为必不可少的服装点缀品,欧洲宫廷贵妇往往以拥有一把奢华精美的扇子作为炫耀攀比的资本。18世纪至20世纪,广州的外销扇受到欧洲贵妇欢迎,这些外销扇材质名贵、工艺奇巧、纹饰华美、色彩绚丽,是在清代中西海上贸易背景下应运而生的外销工艺品。

广州工匠将“广式”工艺与西洋审美相融合,使用象牙镂雕、玳瑁拉丝浮雕、累丝烧蓝、鹅毛彩绘、宝石镶嵌、鎏金错银等各种令人赞叹的制作工艺,创作出了大量中西风格共融、专供外销的扇子,极大满足了西方市场对扇子的热切渴望和需求,也是十三行外销的主要工艺品。

象牙镂空雕花卉徽章纹折扇

黑漆描金扇骨纸本彩绘贴象牙面人物纹折扇

(清 嘉庆1796一1820)

象牙雕扇骨彩绘港湾贴象牙面人物纹折扇

黑漆描金扇骨庭院人物纹折扇

黑漆描银扇骨纸本彩绘贴象牙面人物纹折扇

象牙雕扇骨彩绘人物纹折扇

骨雕贴银油彩人物纹折扇

黑漆描金扇骨纸本彩绘花鸟纹团扇

广作

广作指的是广州出产的木制家具,又称广式家具。清代广作家具经常采用的木料是紫檀、酸枝和花梨三种,其他的有东京木、鸡翅木、铁力木、楠木、坤甸、菠萝格和柚木等。广作对雕刻极为讲究,运用包括浅浮雕、浮雕、高雕、通雕、圆雕、立体雕等各种雕刻手法,再镶嵌大理石、玉石、宝石、珐琅、陶瓷、螺钿、金属、黄杨木、象牙、琥珀等材料,显得富丽堂皇、豪华繁缛,备受清朝皇室的青睐,成为清代家具的正宗。

广作家具也不断融入了西方艺术风格,极受西方贵族的喜爱。十七世纪初,英国人将欧洲英、法、荷等国的家具样式带到广州来制作,再源源不断地销往西方,成为当时西方社会的流行时尚。

广彩

广彩的全称是“广州织金彩瓷”,产生于清康熙年间。所谓织金彩瓷,就是在白胎瓷器的釉上绘上色彩艳丽的图案,并在色彩之间描金、织金,如同在锦缎上绣以色彩绚丽、高雅华贵的万缕金丝,然后以低温焙烧而成。作为外销瓷,广彩在清代享有崇高的国际声誉,有“世界官窑”之称,欧洲许多国家的皇室用瓷都是广彩瓷品。

17世纪法国皇室定做的“法国甲胄纹样彩瓷”,奥地利皇室定做的“纹章瓷餐盘”等都属于广彩。广彩与青花、粉彩并列为中国三大外销瓷器,在清代三大瓷器的出口数量上,广彩占了63%,远销欧洲、美洲、亚洲、非洲100多个国家。至今,广彩在海外仍有很高的知名度,单是大英博物馆就收藏了1717件广彩精品。

广彩青花人物纹五供

(清 乾隆)

广彩青花瓷器

广彩珍珠地花蝶人物纹镶铜盖瓶

(清 乾隆)

广彩花瓶

广彩花鸟人物烛台

待续

观看下篇请点击:

特别声明:本文观点仅代表作者本人,VV仅提供信息发布平台。

作品已不存在或设为私密

点赞

点个赞抢个沙发吧~~

更多>

点赞用户

加载中...

1755

7

文章评论未开启!

0

21

分享

扫码下载VV参与互动

复制链接成功!

向阳红花

朴素而天下莫能与之争美。

关注

TA的作品

热门文章