下乡知青回忆录

下乡知青回忆录

2023-04-17

阅读 6315

王宪英

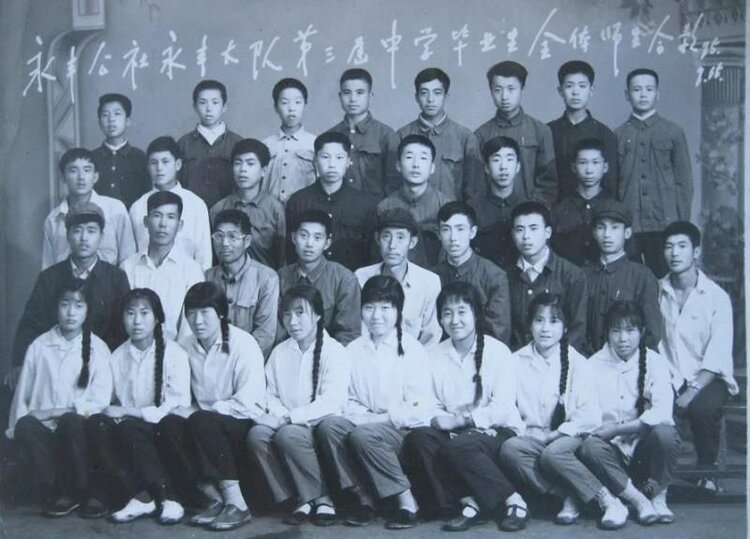

作者:王宪英,讷河县拉哈镇下乡知青,1974年下乡到讷河县永丰公社永丰村插队。民办教师,1976年10月份招工返城。

永丰村的教育时光

1974年3月,高中毕业的我,响应时代的号召,告别讷河县拉哈镇,奔赴永丰公社永丰村插队落户。彼时的我,满怀着对未知生活的憧憬与忐忑,一心想着接受贫下中农再教育,开启人生新篇。

命运的齿轮悄然转动,3月3日永丰学校开学那天,我意外地迎来了一份特殊使命——担任小学三年级的教师。毫无教学经验的我,只能一边摸索一边前行。每当遇到教学难题,我便向李志学老师请教。李老师的教导如明灯照亮我前行的路:板书要规整,这是知识传递的直观窗口;备课务必认真,教案得写全写好,这是教学的根基;班级纪律得严抓,授课时不容一丝嘈杂;而提升学生成绩,更是教学的核心目标。在同事们的热心帮助下,我逐渐适应了教师角色,也在这片土地上找到了自己的价值。

我全身心投入教学工作,认真研习教学提纲,精心备课,一笔一划规范板书,连上课时的站位都反复琢磨。永丰中心校校长张子涛来检查教学质量时,对我的工作给予了高度肯定。他夸赞我的教案书写规范、字迹清晰,备课扎实不敷衍,作业批改认真及时,学生的作业本也干净整洁。这份认可,让我备受鼓舞,也更加坚定了在教育路上走下去的决心。

在教学方法上,我借鉴了高中政治王老师的经验。上课前,我从不刻意强调纪律,而是专注于把课讲得生动有趣。刚开始,课堂上会有同学小声说话,但随着课程的深入,同学们渐渐被吸引,课堂也变得安静有序。考佰林同学的转变让我尤为欣慰。他聪明活泼,却缺乏自律,二年级时常常扰乱课堂秩序。我接手班级后,到他家走访,还在学校教同学们练武打拳。或许是我的真诚与行动感染了他,他逐渐收敛了调皮的性子,课堂表现越来越好。班级纪律的显著改善,让教学得以更加顺利地开展。

时光匆匆,1975年3月新学期开学,邵培义老师升任教导处主任,我接手了初一和初二两个班的语文课。新的挑战带来新的机遇,我带着学生们在语文知识的海洋里遨游,从语文语法到古诗词、现代诗词解析,从课文阅读、诗词朗诵到写作知识的传授,每一个环节都倾注了我的心血。我希望通过这些课程,打开学生们认识世界的大门,让他们看到更广阔的天地。

这段在永丰村的知青教学岁月,是我人生中最宝贵的财富。它让我学会了担当,收获了成长,也让我对教育有了更深的理解和热爱。那些与学生们相处的日子,那些为教学付出的努力,都成为了我心中永不褪色的记忆,激励着我在未来的人生道路上不断前行。

全面发展,育时代新人

在教育发展的长河中,学校一直致力于为学生提供全面发展的平台,1974年下半年,我参与到学校的社团建设工作中,先后组建了武术队、篮球队和文艺宣传队,这些社团活动不仅丰富了学生的课余生活,更为他们的成长奠定了坚实基础。

1974年下半年,我着手组建学校武术队,队员从初中一年级和小学四、五年级的男同学中选拔,他们充满朝气与活力,对武术有着浓厚的兴趣。利用放学后的时间,将军体拳改编的民兵拳传授给他们,同时教授武术基本功,如扫荡腿、二踢腿等。同学们学习热情高涨,积极投入训练。经过3个月的刻苦练习,他们出拳速度更快、更具爆发力,动作也更加统一协调。1975年,武术队在永丰公社春季运动会中获得团体操表演奖,这是对他们努力的最好肯定。

在组建武术队的同时,篮球队的筹备工作也紧锣密鼓地展开。我们从初中一年级和小学四、五年级选拔优秀且个高的男、女同学加入。我购买了《美国篮球教学法》和《国家篮球裁判手册》,以此为指导,每天放学后组织同学们练习三步上篮、边线传球和曲线传球等技巧。学校还为篮球队员统一购置了服装,全力支持球队的发展。在训练过程中,我不仅传授篮球技术,还注重培养同学们对规则的理解和执行,以国家级裁判标准严格要求,为同学们德智体全面发展奠定基础。1975年,在永丰公社中小学篮球比赛中,永丰学校篮球队凭借精湛的球技和默契的配合,勇夺第一名,这一成绩让全校师生为之骄傲。

文艺宣传队的组建则主要由王树光老师、刘志老师和祁治武老师负责。刘志老师和祁治武老师负责伴奏,为提升同学们的表演水平,我还特地从讷河剧团请来张鸿雁老师进行辅导。我将自己擅长的双簧表演传授给同学们,王树光老师编写的节目《打差》深受社员喜爱。1976年,由中心校教研员李广润老师编写的木偶戏《南郭先生》,在我和王树光老师的指导下,夏海波和一名女同学进行配音和表演,在全公社学习小靳庄文艺调演比赛中荣获一等奖,充分展示了文艺宣传队的实力和同学们的艺术才华。

回顾这段经历,学校武术队、篮球队和文艺宣传队的组建与发展,不仅为学生们提供了展示自我的舞台,更培养了他们的团队协作精神、坚韧不拔的意志和艺术修养,促进了学生的全面发展。这些社团活动也成为了学校文化的重要组成部分,为校园生活增添了绚丽的色彩,激励着一代又一代的学生在成长的道路上奋勇前行。

由于在学校住宿,时间宽裕,住校老师每天工作十多个小时,夏季早上五点起床,晚上黑天休息。我和王树光老师,祁治武老师与同学们在球场打球练球,培训同学运球、带球;除了备课和辅导学生练节目外,大多数时间都在球场打球练球。一时间学校成了,运动中心,文化中心。为了更好地办好板报,我购买了板报图案手册。我和祁治武老师共同书写学校板报,宣传当前的形势和政策。以学习大寨;学习小靳庄;以粮为纲,纲举目张;深挖洞、广积粮、不称霸等主题岀板报。学校非常招人,当时在讷河一中读高中的王国营和赵海泉,每天放学后,都到学校停留与我们交流学习方面等问题。来来往往停留的人员特别多。青年点的知青也到学校打球练球。部队师蓝球代表队队员周福军,转业待分配时,经常来学校和同学们练球打比赛。夏海波和考佰华在学校屯居住,天天来学校和老师打球,大队运动员大部分都是由学生和青年点知青组成。篮球场位于公路旁,过往的行人比较多,球场非常热闹。

难忘的进修之旅,开启艺术教育新征程

1974年,在教育理念革新的浪潮中,齐齐哈尔市师范学院积极践行开门办学方针,于10月初在讷河县进修学校举办了一场意义非凡的美术、音乐教师培训班。我有幸作为永丰中心校的选派教师,参与了这次为期三个月的美术教师培训学习,这段经历如同一束光,照亮了我艺术教育之路。

培训班的筹备与组织工作彰显出各方的高度重视。齐齐哈尔市师范学院党委对此次培训极为上心,艺术系党委王书记亲自坐镇讷河进修学校,全面领导培训工作,讷河县教育局郭展副局长也住校陪同,给予全力支持。学院艺术系精心选派了10名优秀教师参与教学,强大的师资阵容为我们带来了丰富且专业的知识盛宴。音乐班的刘九师老师,作为齐齐哈尔市男高音第一人,以他美妙的歌喉和专业的教学,为音乐班的学员们开启了声乐艺术的大门;多涛老师,这位毕业于中央民族学院、曾在中央民族歌舞团工作的达斡尔族老师,凭借国家级的小提琴演奏水平,让学员们领略到了弦乐的独特魅力。而在美术班,大画家陈崇林老师成为了我们艺术道路上的引路人。进修学校还抽调了张兴久老师、周老师、杜老师担任班主任和助教,他们在学习和生活上给予我们无微不至的关怀与帮助。

在这三个月里,我的学习充实而又富有挑战。课程安排紧凑合理,从绘画基础理论知识入手,逐步深入到各种绘画技巧的学习。铅笔素描是我接触的第一个重要课程,近一个月的时间里,我沉浸在对线条、光影的探索中。从简单的苹果素描开始,通过不断地观察、描绘,我逐渐掌握了物体的明暗关系和立体感的表现方法。随后,开始挑战人像素描,这对人物神态的捕捉和细节的刻画提出了更高的要求。每一次下笔,都是对人物形象的一次解读,在反复的练习中,我的绘画技巧得到了显著提升。

国画绘画技巧的学习则让我领略到了传统艺术的独特韵味。从国画的运笔开始学起,轻、重、缓、急之间,蕴含着无尽的艺术表达。学会了提字,才明白书法与绘画相辅相成的妙处;掌握了盖印的技巧,一方小小的印章,竟能为画作增添画龙点睛之笔;了解了表画的工艺,更让我感受到一幅完整的国画作品背后所倾注的心血。

在绘画理论知识方面,我系统学习了国画构图三要素——点、线、面,以及十余种构图方法。这些理论知识如同基石,让我在创作时能够更加合理地布局画面,增强作品的视觉冲击力。同时,还深入学习了颜料三原色和色彩三原色的原理,以及绘画中的三大面和五调子,明白了光线与色彩在绘画中的奇妙变化和作用。

结业时,通过严格的考试,我获得了齐齐哈尔市师范学院颁发的结业证书。这不仅仅是一张证书,更是对我三个月努力学习的肯定,是我艺术教育生涯中的一份珍贵纪念。

这次培训学习,是我人生中的一次宝贵经历。它让我在专业知识和技能上得到了质的飞跃,也让我结识了一群志同道合的朋友和优秀的老师。回到学校后,我将所学运用到教学实践中,努力培养更多热爱艺术的学生,让艺术之花在校园中绽放得更加绚烂。

知青岁月,篮球相伴的时光

1974年,下乡到讷河县永丰公社永丰村插队。这段知青岁月,成为我人生中一段难以磨灭的记忆,而篮球,更是贯穿其中,为我的生活增添了别样的色彩。

七十年代初,我还在读初中时,全国大力贯彻“发展体育运动、增加人民体质”的号召,各地体育活动开展得如火如荼,乒乓球和篮球尤其受欢迎。我所在的拉哈镇也不例外,镇里的灯光篮球场常常在夜晚举办篮球联谊赛。当时,内蒙古莫力达瓦旗篮球队和齐齐哈尔铁路局机务段昂昂溪包车组篮球队是这里的常客。昂昂溪机务段包车组队虽然人员不多,但个个技术全面、水平高超,还经常代表齐铁路局参加各类比赛,在赛场上屡获佳绩。莫旗队里有一位特别出众的队员,他就是原北京市青少年队队员、下乡知青付洋。付洋身高1.87米,不仅球技精湛,动作优美,而且球风极佳。在运球、带球、上篮的过程中,他从不会使用危险动作,从不以膝盖顶人、撞人,也不用胳膊肘拐人、挤人,因此深受观众喜爱。每次看到他,他身上总是布满蚊虫叮咬的大包,那是夏季常在户外活动留下的痕迹。他还是原北京市长彭真的次子,这更为他增添了几分传奇色彩。在球场上,他技术全面,投篮得分率极高,只要他进球,全场就会响起雷鸣般的掌声。

拉哈镇篮球队也有许多优秀队员。武装部转业干部谭春良,身高1.85米,身形匀称,动作潇洒。他曾在部队师篮球队打后卫,对篮板球的控制能力极强,只要球到了他的手中,就很难被抢走。朱世顺是一名中学教师,毕业于哈尔滨师范大学,身高1.76米,担任前锋。他动作灵活,爆发力强,速度极快,常常能在对手还没反应过来时就已投篮得分。老贾打中锋,身高1.79米,他打球心眼多,动作诡异,眼睛虽小,但传球时总能用余光准确地观察队友位置,传球精准,而且善于调动全队的士气。还有裁判员周老师,他的裁判水平极高,手势规范准确。有趣的是,当两队比分差距较大时,他总会不自觉地偏向弱队,因此大家都戏称他为“周帮笛”。

在四年的中学时光里,我经常观看这些比赛,从中学到了不少篮球裁判技术。没想到,这些知识后来在永丰学校发挥了大作用,我能辅导同学们打球练球,也算是学以致用。

1976年,永丰公社举办运动会,其中篮球比赛备受瞩目,我有幸担任了这次比赛的裁判员。站在球场上,看着运动员们在赛场上奔跑、跳跃、投篮,听着观众们的呐喊助威声,我心中充满了责任感。我努力让自己的每一次判罚都公平公正,手势规范,尽力为大家呈现一场精彩的比赛。这次经历,不仅让我在当地小有名气,也让我对篮球裁判工作有了更深的热爱。

同年10月,我招工返城,但篮球依然是我生活中不可或缺的一部分。1982年,经过不懈的努力和学习,我被评为国家级三级篮球裁判员,获得了执行和参与国家级篮球比赛裁判工作的资格。这对我来说,是一份极高的荣誉,也是对我多年来在篮球裁判领域努力的肯定。从1980年到1983年,连续三年,我都参加了讷河县春季和秋季篮球晋级赛的裁判工作。在这些比赛中,我见识到了更多高水平的球员和激烈的比赛,也不断提升了自己的裁判能力和水平。

回顾这段知青岁月,篮球就像一束光,照亮了我在农村的生活。它让我结识了许多志同道合的朋友,也让我在艰苦的环境中找到了乐趣和奋斗的目标。那些在篮球场上的日子,有汗水,有欢笑,有紧张的比赛,也有难忘的友谊,都成为了我人生中最宝贵的财富。

红砖窑里的磨砺与温暖

1975年那个炽热的夏日午后,一通电话,打破了校园的平静,也开启了一段令人难忘的经历。

当时,我和王树光、祁治武老师突然接到中心校总务老师的紧急任务——前往砖厂出窑,搬运红砖装车。只因中心校急需这批红砖,时间紧迫,容不得丝毫耽搁。我们三人匆匆跨上自行车,风驰电掣般驶向砖厂。到达时,中心校的另外三名老师已在等候,大家没有过多寒暄,迅速投入到这场艰巨的任务中。

彼时,户外气温已达30来度,而刚熄火不久的窑洞,更是如同一座巨大的蒸笼。我们六人刚踏入窑内,一股热浪便汹涌袭来,感觉温度瞬间飙升至几十度。刹那间,汗水如决堤的洪水般涌出,衣服瞬间被浸透,空气中弥漫的灰尘也毫不留情地洒落满身。

摆在我们面前的运输工具,是从未使用过的独轮手推车。装满砖的手推车,就像一头倔强的公牛,稍一用力推动,前面便会倾倒。我们尝试着装半车砖,即便如此,每一次推动都仿佛在挑战体力的极限,重心的平衡难以把握,每一步都走得异常艰难。

然而,困难并没有击退我们。在高温的炙烤下,在汗水与灰尘的交织中,我们咬牙坚持着。一下午的时间,我们的身影在窑洞与卡车之间来回穿梭,不知疲倦。终于,在夕阳西下时,所有红砖都被成功运出窑外并装上了车。此时的我们,早已疲惫不堪,满脸灰尘,鼻孔里也吸满了灰,又累又饿,几乎耗尽了所有的力气。

砖厂距离各学校都有一段距离,考虑到实际情况,我们决定前往距离最近的讷河街里充饥。一个棘手的问题摆在眼前——我们六个人都没有带粮票。在那个物资相对匮乏的年代,没有粮票,吃饭都成了难题。无奈之下,我抱着试一试的心态在厂里四处寻找熟人,幸运的是,遇到了拉哈老同学杨继魁,他在砖厂当电工,得知我的困境后,毫不犹豫地借给我五斤粮票,解了我们的燃眉之急。

走进讷河县第一食堂,正值饭口,里面人声鼎沸。我们在窗口买了饭票,交给服务员后排队等待上菜。没想到,在这里我又遇见了熟人——饭店服务员孟婶。在孟婶的帮助下,热乎乎的饭菜很快就端上了桌,不仅如此,她还额外送给我们两盘菜。这意外的温暖,让疲惫的我们心中涌起一股暖流。

饭后,我们稍作休息,便骑着车返回学校。这次出窑的经历,无疑是一次对意志的严峻考验。在高温的窑洞里,我们与困难较量;在寻找粮票的过程中,我们感受着生活的不易;而在那小小的饭店里,我们又收获了来自熟人的关怀与帮助。这段经历,就像一颗璀璨的明珠,镶嵌在我的记忆深处,成为我人生中一段宝贵的财富 ,让我明白,无论生活多么艰难,总会有温暖与希望在前方等待。

一次难忘的党员政审外调经历

1976年5月下旬,一通电话打破了我原本平静的工作节奏。中心校校长张子涛通知我前往中心校,原来,为了在7月1日前发展李广润、蔡淑云、邵培义三位老师入党,我和城北学校的马大友老师被抽调,负责此次政审外调任务。张校长严肃地叮嘱我们要严格保密,绝不能让被调人员和其家属知晓此事。

回到永丰学校后,我便紧锣密鼓地开始做外调准备。第二天,我和马大友老师准时到中心校报到。张校长详细地讲述了外调要求及内容,并介绍了三位老师的相关情况:蔡淑云老师的父母在吉林省长春市农安县三岗乡居住;邵培义主任的父亲在吉林省长春市农安县三盛玉镇居住;李广润老师的哥哥在齐齐哈尔市铁路局小学校教学。此次外调任务艰巨,它是永丰公社党委组织部门的重要事宜,因党委组织单位人员紧张,抽不出时间外出,经中心校和公社党委领导沟通,才由中心校派出我们两名党员执行此次任务,力求在七一前完成,为党组织注入新鲜血液。中心校积极配合,公社党委书记也十分重视和支持。

我们手持永丰乡党委介绍信,先到讷河县组织部换了介绍信,由于当时住宿和买票都需要县团级以上单位介绍信,我们又前往县政府开具了讷河县政府介绍信。随后,踏上了前往哈尔滨的火车。到达哈尔滨时已是下午3点多,我们购买了次日早晨去长春的火车票,为了节省时间,我们决定不在长春停留,直接转乘汽车前往农安县。安排好行程后,马大友老师带着我去看望他在哈尔滨锅炉厂上班的亲戚。这是一个特殊的家庭,半年前,家中的儿子在单位事故中不幸牺牲,事故共造成三人死亡,家中氛围十分沉闷。但随着我们的到来,气氛逐渐活跃起来。他们准备了丰盛的晚餐,许久未曾展露笑容的儿媳妇也露出了久违的笑意。晚饭后,在婆婆的建议下,儿媳妇带我们去参观了防洪纪念塔,在松花江江边,江风拂面,我们的心情也格外舒畅。

第二天早上,儿媳妇送我们到公交站点,看着她离去的背影,明显感觉她比我们来时轻松了许多。到达长春后,我们又马不停蹄地乘客车来到农安县。中午在农安县饭店就餐时,我们购买了当地粗粮细做的玉米和白面合成的油炸糕点。在前往三岗乡外调生产大队的乡村小道上,我们拿出糕点食用,没吃几块,便注意到有路人在一旁观看。我们当即决定把剩下的糕点送给这位路人,起初他不肯接受,在我们的坚持下,他最终收下并再三道谢。到达外调大队后,大队值班人员热情地为我们准备了晚饭,饭后还端来烧好的洗脚水,让我们深受感动。当晚,我们在大队部观看了电视剧《欢腾的小梁河》,这对于来自没有电视的永丰公社的我们来说,是一次难得的体验。

按照政审要求,我们对蔡淑云老师父母在村子里的基本情况、政治表现、海外关系以及社会关系进行了深入调查。我们找了一些知情人召开座谈会,详细记录了调查人谈话记录。在村和公社党委加盖章,确认没有历史问题和社会关系问题后,我们前往蔡淑云家看望两位老人。老人非常高兴,还特意借了二斤白面招待我们。我们向老人介绍了蔡淑云老师在永丰学校的表现,从小学教学到调入中心校工作,老人听后十分欣慰。

完成蔡淑云老师的政审调查后,我们又迅速乘车返回农安县,前往三盛玉公社对邵培义主任父亲进行调查。同样,我们顺利采集到了各种材料,确认其没有历史和政治问题,也没有海外和港澳台亲戚关系。至此,两位老师的政审材料采集工作圆满完成。

回到永丰学校,我们把材料交给中心校长,校长对我们的工作十分满意。但我们的任务还未结束,紧接着又启程前往齐齐哈尔市铁路第一小学,调查李广润老师哥哥李清润老师的情况。然而,李清润老师已下放到讷河县老莱镇中学,我们又转乘客运汽车前往老莱中学。在那里完成调查取证时,已到中午12点多。在镇食堂就餐时,我们遇到了讷河县委书记张汝翔的司机郑海林和拉哈镇进驻老莱镇路线教育工作队员张玉宝,他们在用餐后表示可以用吉普车送我们回讷河。饭后,在他们的引见下,我们见到了老莱镇委书记周廷发,得知我们是永丰学校来外调的老师后,他格外热情,因为他六十年代初曾在永丰学校当老师。由于当天有省领导来老莱镇检查工作,张汝翔书记陪同,周廷发书记便安排司机郑海林用县委小车队的车送我们回讷河县城。半个多小时后,我们顺利回到了讷河县城,随后迅速返回永丰中心校。

在众多单位和热心人的帮助下,历经十余天,我们圆满完成了这次外调任务。这次外调不仅是工作任务的完成,更是一次对责任的坚守和对使命的践行。后续,李广润老师调入讷河市第一中学担任教导处主任,邵培义老师调入讷河市实验中学担任副校长,蔡淑云老师与讷河市宣传部副部长齐显廷喜结良缘,并调入讷河市学校任教。这次党员政审外调经历,成为了我人生中一段难忘的回忆,也让我深刻体会到党员发展工作的严谨性和重要性。

知青岁月

特别声明:本文观点仅代表作者本人,VV仅提供信息发布平台。

作品已不存在或设为私密

点赞

点个赞抢个沙发吧~~

更多>

点赞用户

加载中...

1463

4

文章评论未开启!

0

0

分享

扫码下载VV参与互动

复制链接成功!

王宪英

Ta好像忘记签名了...

关注

TA的作品

热门文章